学科视界‖鉴往知来育青衿,深耕历史“必修课”——巴蜀中学历史教研室

日期:2025-11-20 16:35 点击数:1023

青衿沃土,秉烛史鉴。

历史教研室恪遵党的教育方针,以历史为沃壤,植家国情怀,铸民族魂灵。承巴蜀改革之薪火,践“五化”以开新局,秉“以生为本”之初心,求“精教博学”之实效。史海无涯,育人有道,习史之诸生,必将通古今之变,明兴衰之理,成大器、担大任,薪传文明,报效家国。

| 2025年历史教研室在职教师合影

01 引路执灯映初心

高瞻远瞩,定纲立目,校领导以战略之思引领历史学科建设;其间尤以兼为学术专家者,执纲持要,深耕教研,推动历史课程不断守正出新,哺育时代之大才。

金凤 | 中学历史高级教师

重庆市巴蜀中学校副校长、中共党员、重庆市教育学会第七届理事会理事。

曾参加西南大学课程与教学论研究生课程进修班、教育部中学校长培训中心第四十八期高中骨干校长高级研修班、美国孟菲斯大学学校管理等研修学习。

先后多次获评市、区级优秀教师,被授予渝中区学习型校长、十佳青年、教育系统优秀共产党员、优秀教育工作者等荣誉称号。

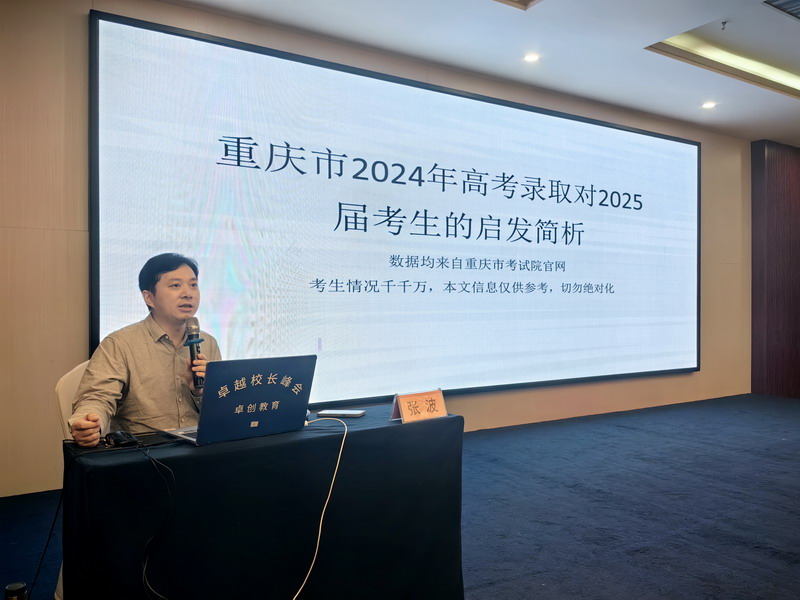

周刘波 | 博士、正高级教师 重庆市历史学科带头人 重庆市历史学科名师

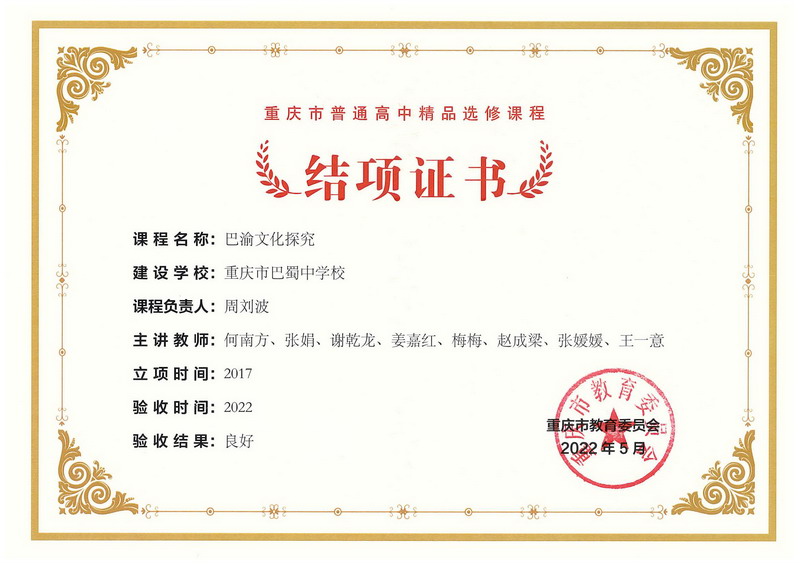

巴蜀中学教育集团督学,教育部“国培计划”专家库入选专家,国家级教学成果奖获得者,重庆市首届教育科研骨干教师,重庆市普通高中历史课程创新基地主持人,重庆市普通高中精品选修课程《巴渝文化探究》主持人,西南大学兼职教授、硕士研究生导师,重庆师范大学兼职教授、硕士研究生导师,重庆市历史学会常务理事,重庆市科技专家库专家,重庆市教育科学规划课题评审专家,重庆市教育学会学术委员会委员,重庆市高级职称评审专家库入选专家,重庆市基础教育教研项目评审专家,人民教育出版社培训专家。

先后获国家级教学成果奖二等奖、重庆市政府教学成果奖特等奖(2项)、重庆市政府教学成果奖一等奖等奖项;代表重庆参加全国高中历史课堂教学竞赛(现场赛课)获一等奖。

主持中国教育学会课题1项,主持市级课题10项,主研国家级、市级课题16项。著有《巴渝文化探究》等10部专著、教材;在《课程·教材·教法》《人民教育》等学术期刊上发表论文100余篇,其中核心期刊28篇、人大复印报刊资料全文转载4篇。

02 传薪播种杏坛春

史海耕耘,温情相传。前辈诸师,织经纬以承文明,秉丹心而育后人。教研室数代一家,灯火可亲,家风醇厚,数岁春秋,薪火不熄。

| 历史教研室退休教师

03 师者风华自成蹊

巴蜀历史教研室,非惟授业,实在传薪。师者秉“汲史智慧,以史化人”为共旨,各倡其道,百花齐放:或重思辨批判,或擅情境共情,或专史料实证……。虽教法有别,然和谐同归,共铸英才。

六零后

陈 彪:平稳护送每个学生抵达学业的彼岸。

肖 岚:开启眼界,以史为伴,丰富人生。

王 红:以史为鉴,启迪智慧。

江 文:格物致知。

七零后

杨华琴:教育就是使人眼中有光、心中有梦,使人至善至美。

李 琴:以史启智,育见未来。

包 琳:每个孩子都能成功。

王云峰:史实为基,史识为育,史德为养。

胡静雪:博学笃志,切问近思,知行合一。

彭启霞:以史料为基,探究过去,洞见未来。

八零后

程 昱:以不愚之智,育天下英才。

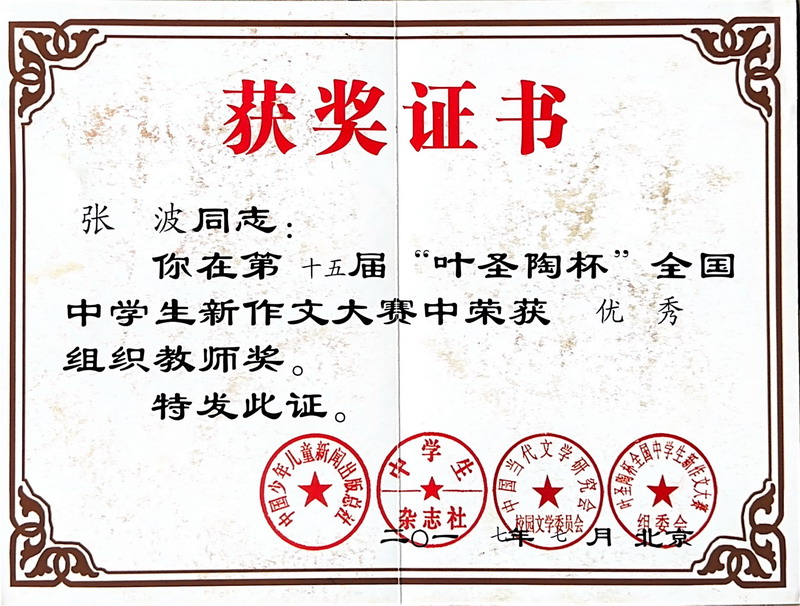

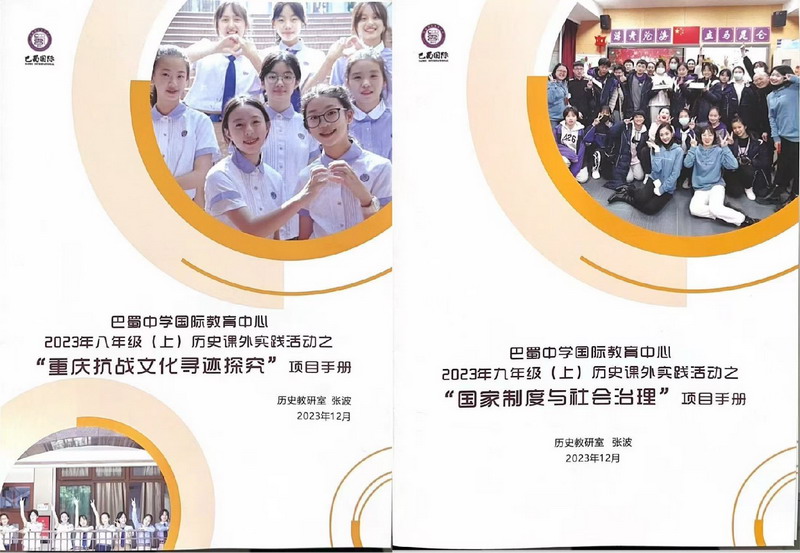

张 波:激活思维,传承历史,师生协力,教学相长。

舒全涛:热爱人生,从热爱历史开始。

何南方:万卷书中探得失,千里路上寻真知。

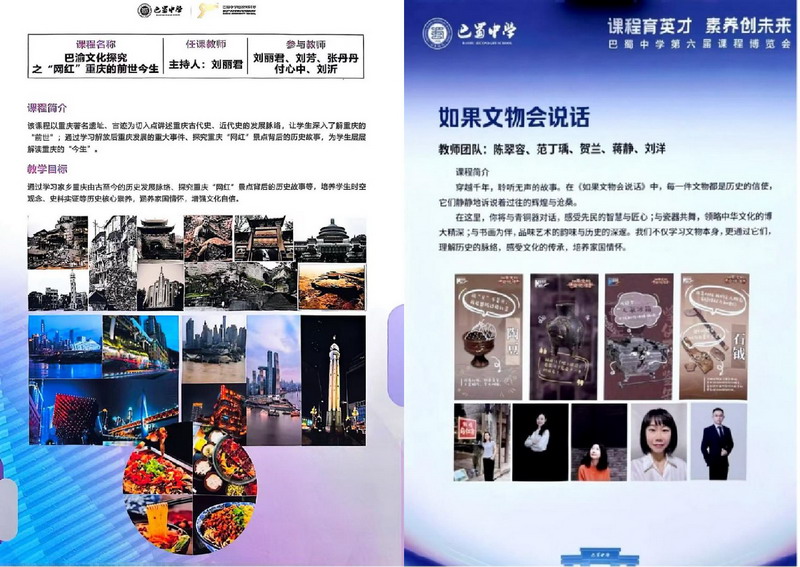

刘丽君:以素养为导向,以故事启人生。

贺 兰:以史载道,启思明智。

姜嘉红:教育是一场双向奔赴的成长。

蒋 静:用兴趣打开历史之门。

刘 芳:历史教育要让学生读懂过去,理解当下,思考未来。

屈丙之:博古通今、启智润心,传承文明,觉我觉他。

高 杰:明善诚身,立己达人。

龚育佳:提灯引路,路漫漫其修远;言传身教,教淳淳而明道。

张丹丹:在历史课堂中汲取走向未来的智慧。

赵成梁:让思想和激情点燃历史课堂,培养值得自己崇拜的学生。

王 晨:学问之道无他,求其放心而已矣。

刘 辉:做学生成长的引路人,做文明传承的守望者。

付心中:鉴古知今,启思导行,涵育人文,奠基未来。

范丁瑀:始终对三尺讲台保持敬畏之心。

张 娟:传承文脉,共赴山海。

陈翠容:用心教学,用心育人。

九零后

蒲云芬:求真辨伪,启思明理。

刘 沂:学史崇德,启智润心。

张东生:传递人文学识,培养学生理性思考意识。

段钰山:循道启智,启思明理,求真育人。

张 阳:以史为鉴,积淀素养,启发思维,培养全面发展的人。

唐少威:读懂历史的“为什么”,才能理解今天的“是什么”。

刘 红:让过去生动,让思想深邃。

刘 洋:走出校园,世界也是课堂。

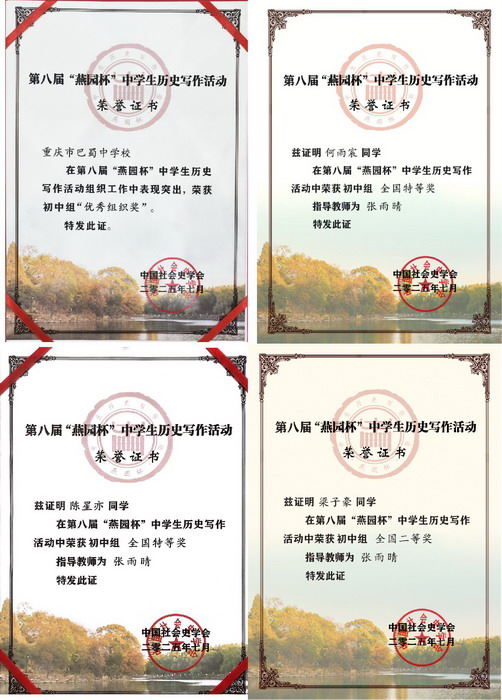

张雨晴:道而弗牵,强而弗抑,开而弗达。

零零后

陈 镕:从每个学生的兴趣出发。

何雨鑫:历史是画上句号的过去,史学是永无止境的远航。

04 荣光缀缀自生华

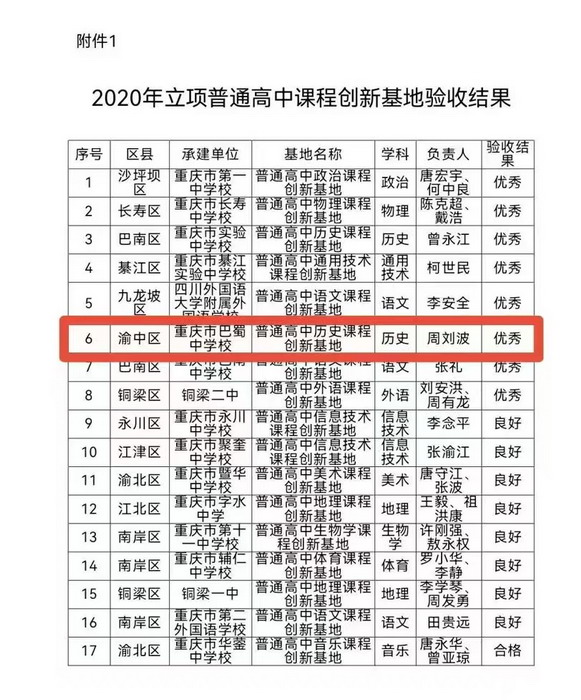

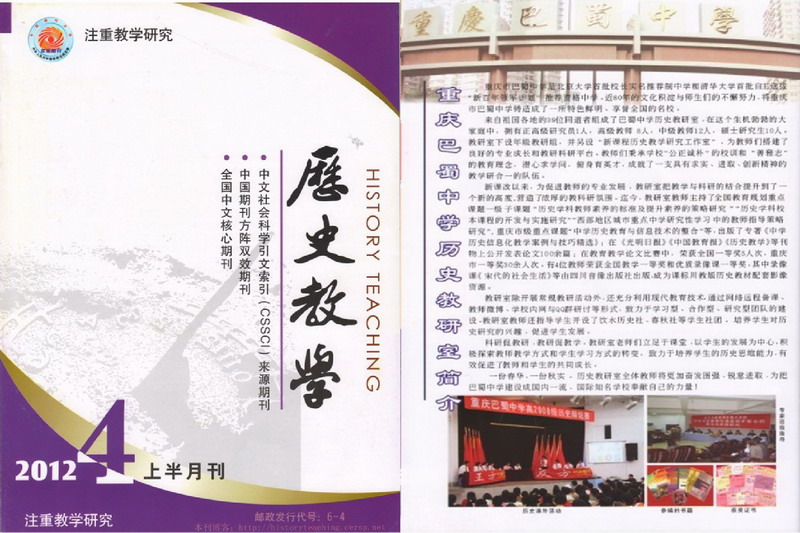

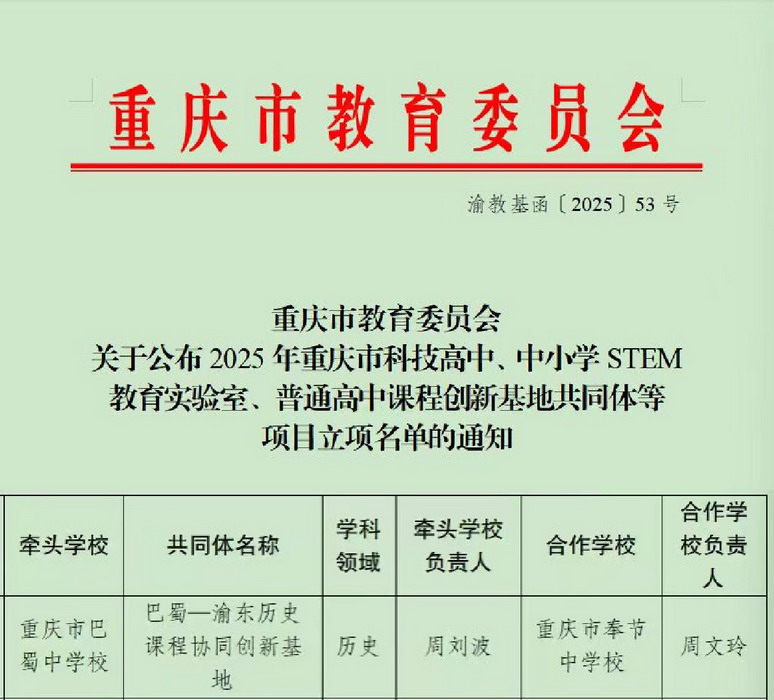

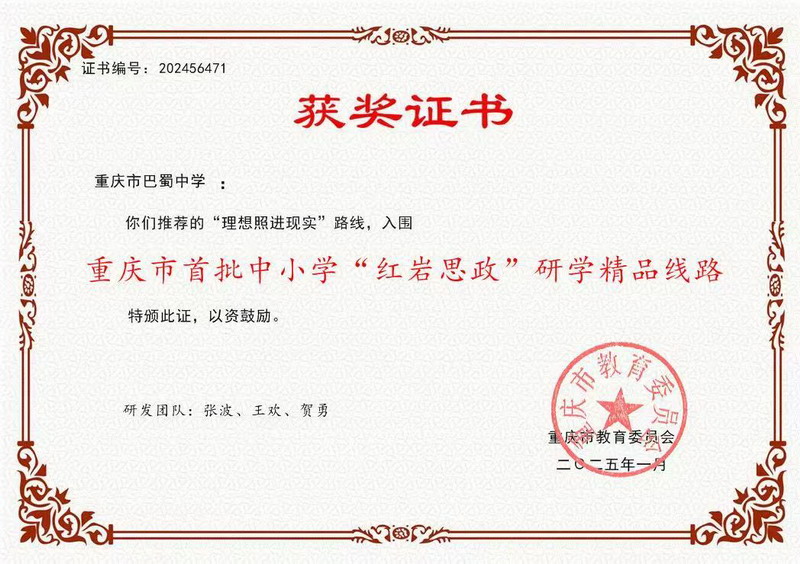

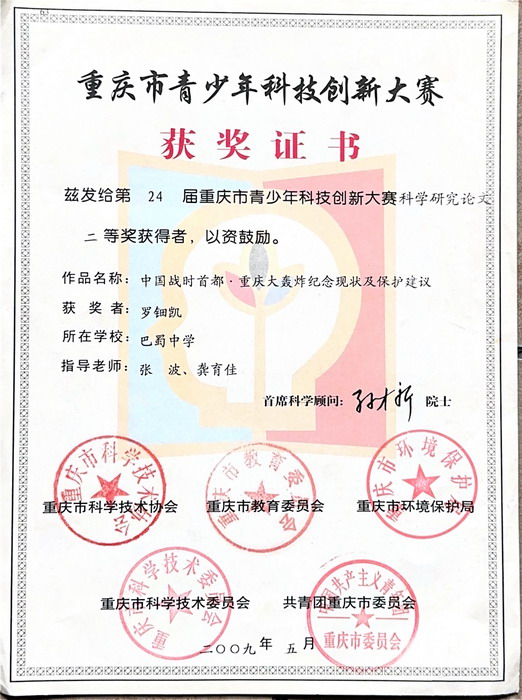

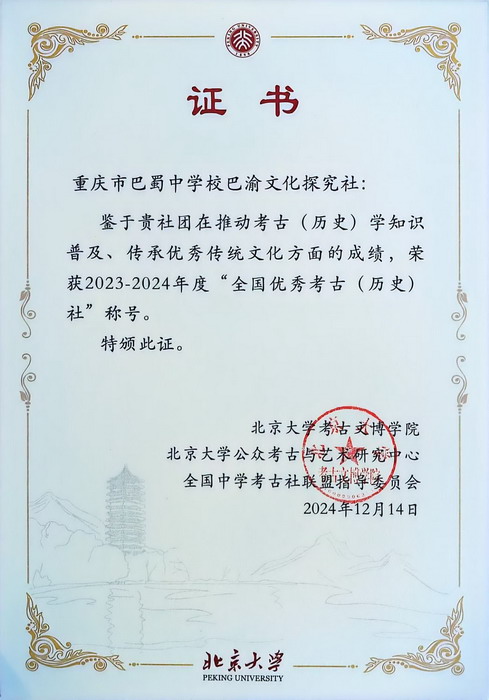

声教远播,诸誉并臻,实至名归。教研室屡获“重庆市优秀教研组”之殊荣,更膺“北京大学博雅人才共育基地(四星级)”之认定,复以“精教博学教学实践入围奖”彰其深耕,亦作为先进典型荣登全国中文核心期刊《历史教学》杂志封底。教研室主持建设“重庆市高中历史课程基地”并以优秀结项,领衔首批重庆市级学科课程共同体,主动与知名场馆共建共享。

05 青衿蔚然已成林

教研室诸师秉承“因材施教,各成其器”之道,察子弟禀赋,掘其幽潜之能,扬其独特之性,使生通晓古今之变,兼得批判之识、创新之胆、求实之心、报国之情。终致文武兼修,器识并弘,全面发展,蔚为国用。

| 多样实践活动赋能发展

06 史海耕耘深且勤

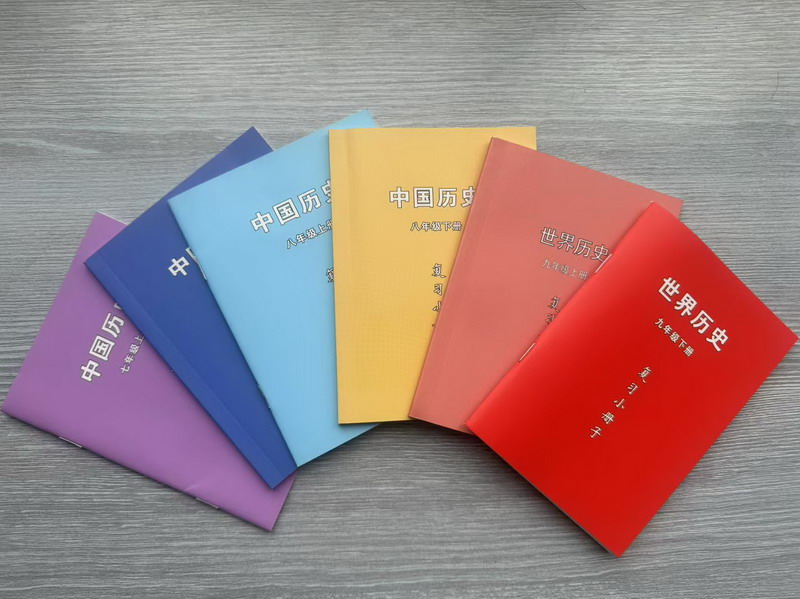

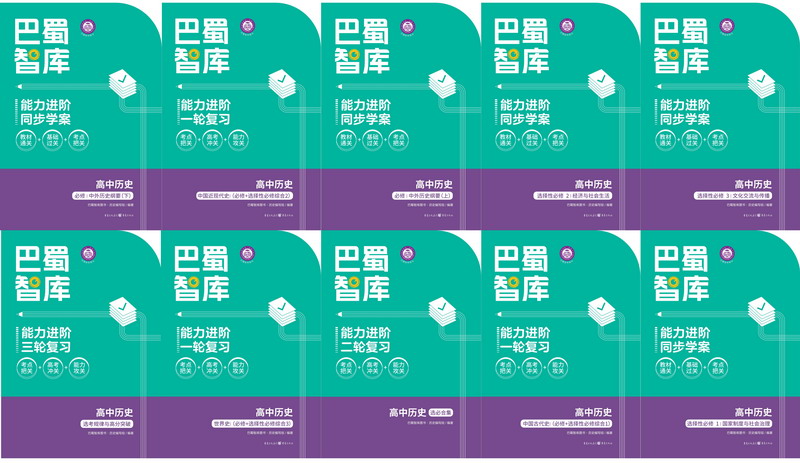

精耕教圃,卓然有成。吾侪固国家课程之本,创教学实践之新;植根渝州,融巴渝、红色文化于史脉;更开校本之枝,拓学子思维之域。复以自编辅读、自创研题、自立命题为翼,提质增效。秉持合作探究之道,师生共进,教学相长,同行致远。

07 远播清音和凤鸣

深植重庆,辐射全国,成果丰硕。于渝州大地,吾侪以深耕之研促教学范式革新,引领区域历史教育研究之风潮;于华夏学林,以精深之科研成果参学术对话,助推全国历史教学发展之进程;更借巴蜀云校等平台,共享优质资源,践履教育均衡之责,泽被远疆,尽显学科之担当与时代之襟怀。

08 教海探骊得珠还

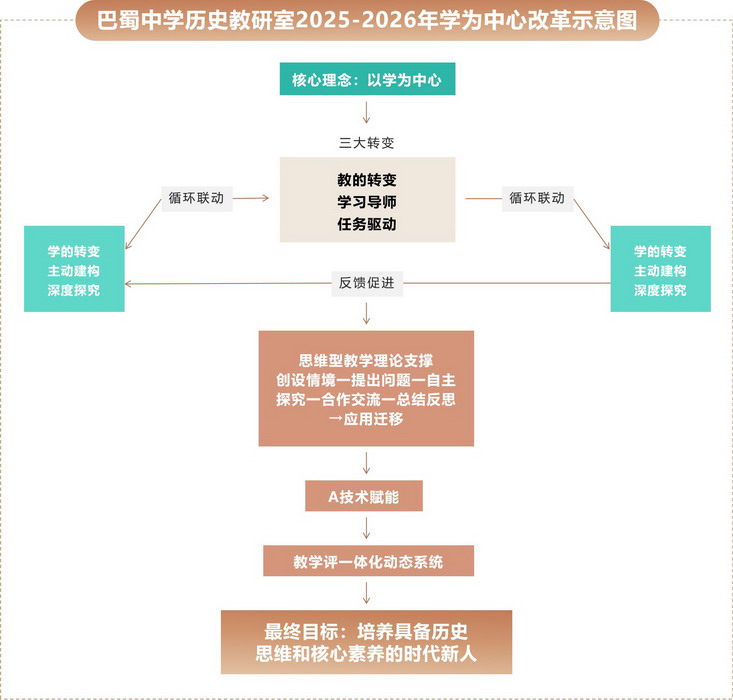

2025-2026学年,历史教研室鼎新革故,力行“以学为中心”之教改。吾侪秉立德树人之旨,聚焦学生主体与素养生成,力推教、学、评三重三重转变:变被动为主动建构,变讲授为问题任务驱动,变唯终结评价为过程与终结评价双结合,力求达成“教学评”的一致化,培育具历史思维与家国担当的时代新人。

史海无涯,育人有道。

历史教研室同仁当恪守初心,以历史之深沉厚重,铸时代之脊梁;以教研之精进不懈,续杏坛之华章。前路漫漫其修远兮,吾辈愿做教育之基石,文明之渡舟,虽任重道远,然心之所向,素履以往。